こんな疑問に答えます。

本記事は

- 『未来に先回りする思考法』の【要約】

を解説しています。

未来予測は雲をつかむような話ですが、あるルールに従うことで、変化が早い時代にも応用できます。抽象的な内容の著書ですが、自分も未来予測できるようになりたい。そんな人向けです。

↓今なら1冊0円で聴ける!↓※30日無料体験はいつでも解約できます

※解約後もアプリで聴くことができます

\映画・ドラマ・アニメ・音楽・本が月409円!/

※年間払いで409円(ひと月払い500円)

※30日無料体験はいつでも解約できます

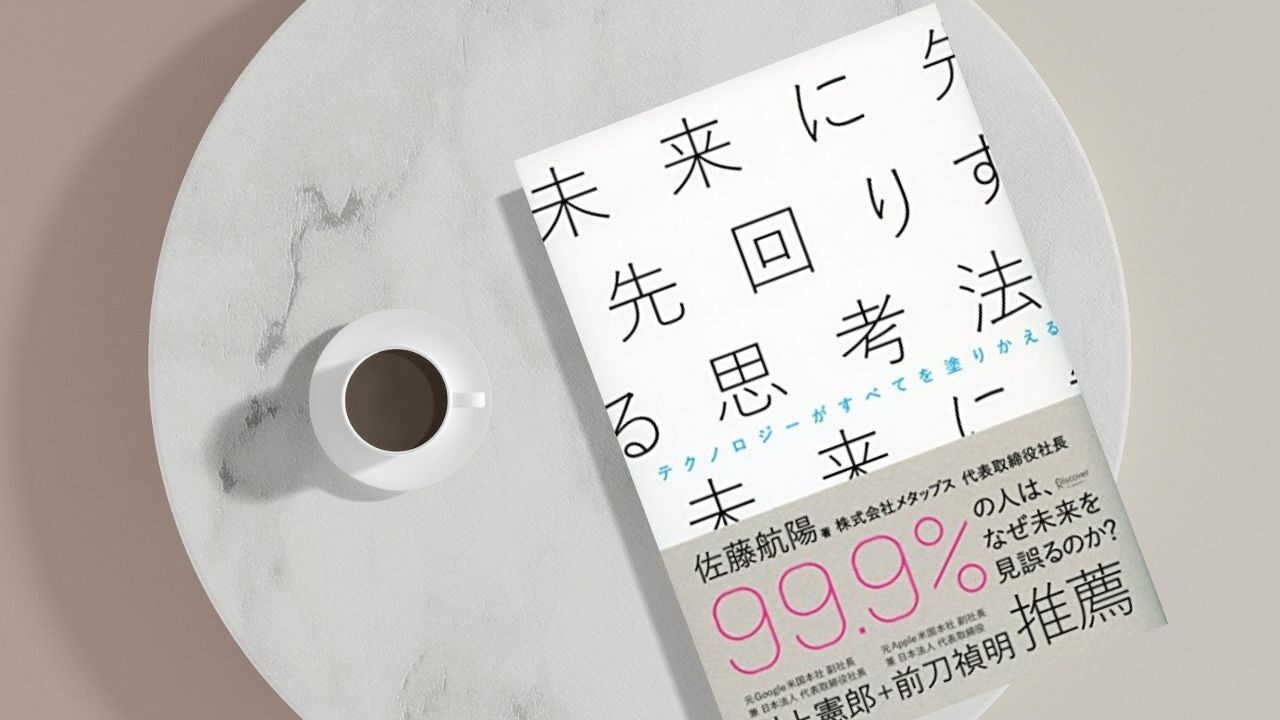

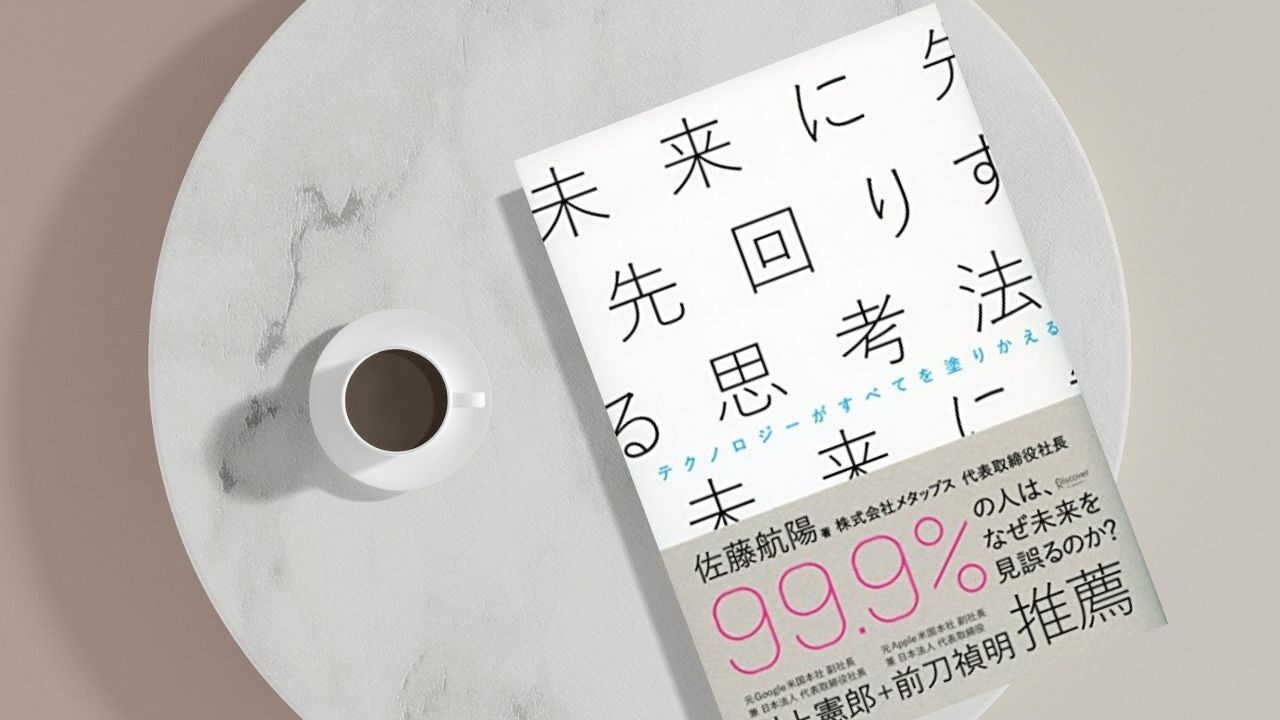

未来に先回りする思考法の基本情報

「未来に先回りする思考法」の基本情報を見ていきます。

書籍:『未来に先回りする思考法』

著者:佐藤航陽(さとうかつあき)

出版月:2015/8/28

出版社:ディズカヴァー・トゥエンティワン

定価:1760円(kindle:1584円)

著者:佐藤航陽さんのプロフィールがこちらです↓

佐藤航陽(さとう かつあき)

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中にメタップスを設立。2011年には世界8拠点に事業拡大。フォーブス「日本を救う起業家ベスト10」。「under 30 Asia」などに選出。2017年に宇宙産業への投資を目的とした株式会社スペースデータを設立。

その他の著書に「お金2.0」など

~目次~

はじめにーなぜ99.9%の人は未来を見誤るのか

第1章 テクノロジーの進化には一本の「流れ」がある

第2章 すべてを「原理」から考えよ

第3章 テクノロジーは人類の敵なのか

第4章 未来を先回りする意思決定法

おわりに

要約

著書は、

「未来は変えらない」でも、「早く到着はできる」

そのためにはどう考えることがもっとも近道になるのか?これを伝えている本です。

じゃあなぜ早く到着する必要があるのか?

ちなみに著書では

もっと早く天然痘のワクチンが発見されていれば、何千万人という人が長生きできたはずです。また労働から解放されれば、家族と過ごす時間が増やせるかもしれない。

出典:未来を先回りする思考法(No.2630・2632)

このように、未来に早く到着することは、不幸を生まずに済むと述べています。

そして、佐藤さんがあなたに言いたいことは、

これからの時代を生き残るためには、変化の風向きを読み、先回りする感覚が常に必要です。変化を察知し、誰よりも早く新しい世の中のパターンを認識して、現実への最適化を繰り返しましょう。

出典:未来を先回りする思考法(No.2682)

まずは「未来に先回り」についてですが、ノストラダムスの大予言みたいなのとは違って、子育てで考えるとイメージしやすいかもです。

例えば、7歳になれば小学校に入学して、13歳になれば中学校に入学するといったように概ね流れは決まっています。

つまり、未来を先回りするとは、こういった流れがわかるということです。

そして、小学校に入る前には読み書きの練習をしたりするのは、来たる課題を解決するためです。

これは未来に先回りした結果の行動にあたります。

では、どうやってその行動に繋げていくか?の思考法が今回の著者の言いたいことでもあります。

そこで未来に先回りする思考法で絶対に押さえるべきキーワードが「原理」と「パターン」の2つです。

著書のいう「未来に先回り」のイメージができたとこで、具体的に解説していきます。

まず1つ目は「人は未来を見誤る」です

99.9%の人は未来を見誤る

未来に先回りできた0.1%の人

- 点でとらえず、線でとらえている

- パターン認識能力に長けている

- テクノロジーを重要視している

現在は「テクノロジーを制する者が社会を制す」と言っても過言じゃないくらい、テクノロジーが社会に与える影響がとても大きいです。

つまり、テクノロジーを紐解くことで、社会が理解できます。

この前提をふまえて、次は「テクノロジーが持つ性質とは?」です。

テクノロジーの性質とは?

テクノロジーの性質

- 人間の拡張

- 人間の教育

- 物理的に遠くへ浸透する

これらを具体的に解説します。

人間の拡張

テクノロジーは基本、人間の機能を拡張します。

例えば、斧や弓は手を拡張、蒸気や電力は手足の動力を拡張というような。

しかしコンピューターやインターネットは知性の拡張であり、それはこれまでのテクノロジーと一線を画します。

蒸気や電量が「動力革命」だとすれば、コンピューターは脳内における「知性革命」といえるでしょう。

出典:未来を先回りする思考法(No.263)

人間の教育

テクノロジーが社会に浸透すると、今度は人間がテクノロジーに合わせて生活スタイルを適応させていきます。

例えば、コンピューターの場合は、初期はデータ処理などの計算機能の拡張でしたが、社会に浸透すると、もっとも効率的な選択を「教える」教師になっています。

人間は課題を解決するテクノロジーを発明します。いつしかそのテクノロジーの存在自体が人間の精神や行動を縛ります。

出典:未来を先回りする思考法(No.277)

物理的に遠くへ浸透する

テクノロジーは物理的に遠くに浸透していきます。

最初の手足の拡張から始まり、現在は身体から離れて、宇宙にまでむかってます。

そして、社会に浸透すればそれは当たり前になります。

このテクノロジーの物理的に遠くへ浸透は、一定の順番を経て浸透していきます。

これで、テクノロジーの性質についてはイメージできたと思います。そこで現在のテクノロジーといえば、インターネットになります。

次は「テクノロジーの性質から見たインターネットの未来」についてです。

インターネットの将来像

インターネットの未来

- モノのインターネット化

- 意思決定の省略

- AIによりモノに知性が宿る

感情すら数値化できるようになるほど、ありとあらゆるものがパターン化される社会になる。

これが社会の進化の流れとなります。

そして、社会を進化させるにはイノベーションが必要です。

ではどうすれば起こるのか?

次は「イノベーションの原動力」です。

イノベーション原理

イノベーションの原理

- 必要性

原理を考えるとは、「どんな課題を解決する必要性があったのか?」を考えるということです。

そして、必要性を効率的に満たすことのできるテクノロジーが普及した場合に社会システムに変化が起こります。

つまり、現在は「インターネット」がツールから「インフラ」になったことで、社会システムが変わりはじめています。

補足ですが、生存に差し迫った必要性があるとイノベーションが起こりやすいです。

ということは、日本は平和であり、安定した経済なので、イノベーションが起こらないのは当然っちゃ当然ですね。

話をもどします。

ではどのように社会システムは変わるのか?

それは今までの社会システムの「境界線を溶かす」です。

社会システムの境界線を溶かす

今までの境界線とは?

- 封建社会の「血縁」

- 中央集権社会の「情報」

血縁システムは、産業革命によって溶けました。

そして、「情報」は現在溶かし始めてます。これはきっと実感してる人もいると思います。

情報の境界線が溶けるとどんな社会になるのか?

- 国と民間企業の役割に違いがない

- 自社雇用する必要がない

- プライバシーの概念が変化する

これらはすでに起こってることです。

国と民間企業の役割に違いがない

社会インフラ化した例は

Google:情報インフラをユーザーに提供

- 無料で世界中の情報にアクセスできる→図書館

- 商売する場合、広告料を払う→土地代

Facebook:情報の信頼を担保

- アカウントを使って別サービスにログインできる→戸籍謄本や身分証

自社雇用する必要がない

オンライン上でフリーランスの人たちが、企業に属さずに仕事をする。

クラウドソーシングなどを活用により、「社員」という概念が変わってくる。

プライバシーの概念が変化する

ネットが社会の隅々まで浸透すれば、共有する情報は「見せたい情報以外」も共有されるようになります。

どんどん共有していくと、プライバシーの概念もゆるやかになっていく可能性が高いです。

では、あなたが未来を先回りするためには、どうしたらいいかを解説します。

未来に先回りする思考法

未来を先回りする思考法

- 今本当にそれはやる価値があるのか?

- 常に原理から考える

- タイミング見極める

では、具体的に解説します。

今本当にそれはやる価値があるのか?

- 現状の効率化は思考停止と思え!

- 選んだ道は正しいか?疑え!

- 努力よりも大きな流れに乗れ!

大きな成果をあげたいのに、そもそも走ってるコースが違えば、努力は報われません。

つまり、大きく成果を上げたければ、「適切な時に適切な場所にいる」ということです。

そのために未来を先回りします。

常に原理から考える

原理から考えるとは、「どんな課題を解決する必要性があったのか?」ということです。

これはテクノロジーにおいても同じで、課題解決で別の選択肢が誕生した場合でも原理からわかってると今後どうなるかすぐに察知できます。

タイミング見極める

適切なタイミングで行動するために資金やスキル、経験、人脈などを磨いておきます。

どんなに未来を先回りできても、条件を満たしていなければ、チャンスはつかめません。

そして、タイミングが最も難しく、先回りの未来がギリギリだとリターンは少ないです。

また早すぎると、経済的負担が大きくベストなタイミングを見極めるのはやっぱり難しいですね。

次は、その難しい「タイミング」の見極め方を解説します。

タイミングはこうして見極める

- 8割の人が聞き返してきたら早い

- マス向けに取り上げられたら遅い

そして、あなたがリソースを「持ってる人」なのか「持ってない人」なのかによってもタイミングが違います。←ここが大事

リソースによってタイミングが違う

- 持ってない人:早いタイミングで先行者利益を獲得し、体力をつける

- 持ってる人:多少遅くてもOK。持ってない人の動向を見ながら、体力をつけられる前に潰す

次は、その他の大切な考え方です

その他の大切な考え方

大切な考え方

- パターンを認識できるまでは実験だと思い量をこなす

- ロジックの土台は、その人の集めれた情報量とリテラシー力によってになるので、不正確だと認識しておく

- 意思決定は、認識がアップデートされることや一定の論理的な不確実性や矛盾をあえて許容する

- 今、できるかできないかで悩むことは、出来ることの射程圏内と考えていい

- プレイヤーではなくゲームメイカーになれ

- 納得感よりもパターン認識を信じるから、抜きん出る

今回は以上です。

↓今なら1冊0円で聴ける!↓※30日無料体験はいつでも解約できます

※解約後もアプリで聴くことができます

\映画・ドラマ・アニメ・音楽・本が月409円!/

※年間払いで409円(ひと月払い500円)

※30日無料体験はいつでも解約できます